Ein weiteres Herzzentrum senkt die Behandlungsqualität und treibt die Kosten in die Höhe

Das Kantonsspital St. Gallen hat per Beschluss vom 5. März 2024 von den drei Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden und St.Gallen je einen identischen Leistungsauftrag in Herzchirurgie erhalten. Dagegen wehren sich die beiden Krankenversichererverbände. Sie haben dementsprechend Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht. Ihr Ziel: Die Beschlüsse sollen aufgehoben werden. Ein weiteres Herzzentrum senkt die Fallzahlen, was sich negativ auf die Behandlungsqualität auswirkt und die Kosten zulasten der Versicherten in die Höhe treibt.

Als Vertretung ihrer Versicherten erwarten die Krankenversicherer von den Kantonen eine Spitalplanung mit Augenmass sowie die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der interkantonalen Koordination, Wirtschaftlichkeit sowie Qualität. Für die beiden Dachverbände curafutura und santésuisse ist daher unverständlich, dass das Kantonsspital St. Gallen neu den Auftrag erhalten soll, in sechs herzchirurgischen Leistungsgruppen tätig zu werden, obschon die Dichte an Herzzentren in der Schweiz bereits heute nahezu doppelt so hoch ist wie in den Nachbarländern. Bereits heute erreicht ein Teil der 16 bestehenden Herzzentren die von der Europäischen Gesellschaft für Herzchirurgie und Kardiologie empfohlene Mindestfallzahl nicht. Tiefe Fallzahlen führen in der Regel zu tieferer Behandlungsqualität. Für die Patientinnen und Patienten bedeutet das ein zusätzliches Risiko. Die beiden Krankenversichererverbände haben daher von ihrem neuen Recht (siehe Kasten) Gebrauch gemacht und beim Bundesverwaltungsgericht je Beschwerde eingereicht.

Neubeurteilung der Situation

Beide verlangen, dass dem Kantonsspital St. Gallen die am 5. März 2024 erteilten Leistungsaufträge im Bereich Herzchirurgie wieder entzogen werden oder das Bundesverwaltungsgericht den Entscheid zur Neubeurteilung aufgrund unvollständiger Sachverhaltsermittlung zurückweist.

Herzchirurgisches Angebot bereits vorhanden

Die Verbände begründen ihre Haltung mit dem bereits vorhandenen Angebot in der Herzchirurgie in der Ostschweiz und der Stadt Zürich. Die Regierungen von St.Gallen und beider Appenzell haben die Interessen der Spitalleitung stärker gewichtet als die Sorgen der Prämienzahlerinnen und -zahler, die den Leistungsausbau werden berappen müssen. Unverständlich ist der Entscheid insbesondere deshalb, weil Patientinnen und Patienten innerhalb einer maximal einstündigen Fahrzeit in den herzchirurgischen Abteilungen in der Herz-Neuro-Zentrum Bodensee AG, in der Klinik Hirslanden Zürich und in der Herzchirurgie am Universitätsspital Zürich/ Triemli behandelt werden können. Und die Regierungen trotzdem dem Kantonsspital St. Gallen diese Leistungsaufträge erteilt haben. Beide Verbände sind der Ansicht, dass die interkantonaleKoordination mit Blick auf die Eröffnung eines neuen Herzzentrums im Kantonsspital St. Gallen nicht im vom Krankenversicherungsgesetz geforderten Ausmass stattgefunden hat. Insbesondere der Schaffung neuer Kapazitäten sei nicht im vom Krankenversicherungsgesetz geforderten Ausmass Gewicht beigemessen worden. Das gelte auch für das Kriterium der Wirtschaftlichkeit. Es braucht keine weitere Kapazität in diesem Bereich, zumal diese erst aufgebaut werden muss – was zu zusätzlichen Kosten führt, sowohl wegen der Infrastruktur als auch wegen Fachkräftemangel und der Koordination, die von Zürich aus erfolgen soll. Weiter werden die herzchirurgischen Eingriffe den anderen Herzzentren fehlen, wodurch auch dort die Kosten steigen werden. Eine neue spezialisierte Herzchirurgie schmälere überdies die Qualität. Schon heute würden vielerorts die verlangten Mindestfallzahlen nicht erreicht.

Die Regierungen der drei Planungskantone sind im finalen Planungsbericht nur oberflächlich resp. gar nicht auf die Bedenken der Krankenversicherer eingegangen. Daher haben die beiden Verbände entschieden, hier erstmals und als klares Signal, von ihrem neuen Beschwerderecht Gebrauch zu machen und sich für die Versicherten einzusetzen.

| Seit 1. Januar 2024 haben Organisationen der Krankenversicherer im Bereich der Spitalplanung gemäss Art. 53 Abs. 1bis KVG das Recht, Beschwerde einzureichen. Ziel ist, die Interessen ihrer Mitglieder vertreten zu können. |

Landauf landab vermelden Spitäler rote Zahlen. Die jüngsten Hiobsbotschaften kommen von den Zürcher Spitälern: Unispital Zürich (49 Mio. Franken Verlust), Spital Winterthur (49 Mio. Franken Verlust), Stadt-zürcher Spitäler (39 Mio. Franken Verlust). Die Scheinwerfer sind entsprechend auf die Zürcher Wirtschaftsmetropole gerichtet. Doch ist das nur die Spitze des Eisbergs. Im Kanton Aargau, in der Ostschweiz, im Kanton Bern oder im Kanton Freiburg, und auch in Basel sieht die Situation nicht besser aus. Jedes Mal springt der Kanton ein, um seinen in Finanznot geratenen Spitälern unter die Arme zu greifen. Allein aus den vergangenen zwei Jahren kommt so eine enorme Summe an finanzieller Unterstützung für grosse und kleinere Spitäler zusammen.

Pius Zängerle, Direktor curafutura.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben sind es folgende Frankenbeträge: Felix Platter Spital in Basel, 96 Mio.Wertberichtigung für die Abschreibung des Neubaus; 240 Mio. für das in Not geratene Kantonsspital in Aarau; die Umwandlung eines Kredites über 40 Mio. in Eigenkapital für das im Kanton St. Gallen domizilierte Spital im Rheintal, 40 Mio. für das Spital in Uznach und weitere 100 Mio. Baukredit für das Spital in Grabs; eine Bürgschaft über 105 Mio. und ein Darlehen über 70 Mio. im Kanton Freiburg; 15 Mio. Franken Wertberichtigung für das Zürcher Stadtspital Triemli und nochmals 176 Mio. Franken Abschreibung; weitere 4 Mio. für den Notfall des universitären Kinderspitals und jüngst nochmals 135 Mio. als Finanzspritze.

Jährlich wiederkehrend über 2 Milliarden an Subventionen [1]

Zudem ist eine jährlich wiederkehrende und massive finanzielle Unterstützung «installiert». Das geht aus einer Studie aus dem Jahr 2021 hervor, die der Universitätsprofessor und Gesundheitsökonom Stefan Felder mitverfasst hat. Demnach fliessen rund 2.4 Milliarden Franken pro Jahr ausschliesslich an öffentliche und subventionierte Spitäler. Das sind über 95 % aller Kantonssubventionen. Die jüngsten Ereignisse und die damit in Verbindung stehenden Feuerwehrübungen für die in finanzielle Not geratenen Spitäler sind hierbei notabene nicht eingerechnet.

Geradezu humoristisch wirkt im Kontrast dazu die Botschaft vieler Kantonalregierungen, ihre Spitäler stünden selbständig auf eigenen Füssen; hätten sich abgenabelt.

Was ist zu tun? Wo liegen die Ursachen? Und ist an der Dynamik der in Finanznot sich befindenden Spitäler alles nur schlecht?

Nein, ist es nicht. Denn ja, wir haben zu viele Spitäler und denken zu wenig in Spitalregionen. 278 Spitäler sind es aktuell gemäss des Bundesamtes für Statistik.

Trotz Finanzmisere ist der Drang nach Spitzenmedizin ungebrochen, wie beispielsweise in St. Gallen, wo nun Herzchirurgie auf höchstem Niveau betrieben werden soll. Genauso wenig sinnvoll ist es, dass Spitäler in Prunk-Neubauten investieren, die zwar toll aussehen und modernste Infrastruktur bieten, aber vorwiegend auf Bettenbelegung und stationäre Aufenthalte ausgerichtet sind. Derweil die von Experten und Politik erwünschte günstigere Ambulantisierung weiter vorangetrieben werden muss.

Opportun ist, endlich wegzukommen von überdimensionierten Neubauten. Kein gutes Vorbild ist der Kanton Aargau, wo der Bevölkerung innert 20 Minuten Fahrdistanz gleich zwei Kantonsspitäler mit Vollprogramm angeboten werden – eines in Aarau, eines in Baden. In Aarau entsteht gerade ein neues, überdimensioniertes Spital, wohl um dann den Anspruch erheben zu können, man müsse nun auch Universitätsspital-Status bekommen. Nicht gewollt ist auch die unbeschränkte Götti-Haltung der Kantone auf Kosten der Steuerzahlerinnen und -zahler, indem sie ihren Spitalchefs zwar grollen, und dennoch jedes Mal in die Tasche greifen. Wo bleibt denn da der Lerneffekt?

Im Fokus der Diskussion sind die Spitalstrukturen sowie die Finanzierung und Tarifierung.

Es ist überfällig, die Leistungsaufträge der Kantone an die Spitäler neu zu organisieren. Aktuell bieten viel zu viele Spitäler dasselbe Angebot an. Es braucht eine Fokussierung wie folgt:

Universitätsspitäler sollen sich grundsätzlich auf die (hoch)spezialisierte Medizin konzentrieren. Die Medizin der (spezialisierten) Grundversorgung sollen sie anderen überlassen bzw. diese andernorts kostenoptimiert leisten. Zentrumsspitäler sollen sich der erweiterten (spezialisierten) Grundversorgung widmen, jedoch aufhören, universitäre Medizin praktizieren zu wollen. An ihnen ist es, die hochspezialisierte Medizin den Unispitälern zu überlassen – und gleichzeitig darauf zu verzichten, alles im Zentrum machen zu wollen. Und schliesslich soll die ambulante, wenig infrastrukturlastige Medizin vor allem in Ambulatorien geleistet werden. Und an den Spitalregionen – bestehend in der Regel aus mehreren Kantonen – ist es, dafür zu sorgen, dass horizontal differenziert Angebote zugeordnet werden, damit nicht innerhalb von 15 Minuten Autofahrt Leistungen mit teuren Infrastrukturen doppelt und mehrfach angeboten werden.

Vorbei wären damit auch die Zeiten, wo sich das Uni-Spital um Bagatell-Unfälle und Bagatell-Krankheiten kümmert, und das Zentrums- oder Regionalspital hoch komplexe Herz-OP mit entsprechend Kosten verschlingender Spezialinfrastruktur stemmt. Die Bevölkerung wird das bei kluger Entwicklung mittragen. Weil das Angebot klar definiert ist und die Verschleuderung von Steuer- und Prämiengeld gestoppt wird.

Punkto Finanzierung sind wir mit dem Ja des Parlaments zur einheitlichen Finanzierung ambulanter und stationärer Leistungen EFAS im vergangenen Dezember einen grossen Schritt weitergekommen, weil dadurch die günstigere ambulante Behandlung einen Schub erhält. Damit wächst der Druck auf die Spitalplaner, verstärkt in effiziente ambulante Einrichtungen zu investieren. Dass im Herbst noch eine Zusatzschlaufe über eine Volksabstimmung zu EFAS ansteht, ändert nichts an der Tatsache: Die ambulanten Behandlungen müssen weiter zulegen, trotz der Planungen jener Spitalleitungen, die ihren Fokus nach wie vor zu stark auf die stationäre Versorgung legen.

Massgeblich Einfluss auf die Finanznot der Spitäler hat auch die Tarifierung. Im Fokus ist die ambulante Tarifstruktur, die vor nunmehr 20 Jahren mit dem TARMED eingeführt wurde. Sie ist veraltet und bildet die aktuelle Medizin schon längst nicht mehr ab. Das kostet doppelt – es befeuert die Über- und die Fehlversorgung und ist auch hauptverantwortlich für die Unterversorgung, dies vor allem bei den Hausärzten und in der Psychiatrie. Umso unverständlicher, dass gerade diejenigen am lautesten wehklagen, die wenig zur Ablösung beigetragen haben oder noch immer auf Verzögerung machen.

Aktuell liegt es an Bundesrätin Baume-Schneider und am Bundesrat zu entscheiden, ob der startklare TARDOC per 1. Januar 2025 auch tatsächlich an den Start gehen kann. Womit vor allem und endlich auch den unter Finanznot leidenden Kinderspitälern geholfen würde. Denn der TARDOC bringt ihnen finanzielle Verbesserung – bei insgesamt kostenneutraler Einführung.

Das Paradoxe am TARDOC: Alle Tarifpartner, also curafutura, FMH, H+ und santésuisse, befürworten den TARDOC. Und trotzdem ist es alles andere als klar, dass er auch schnellstmöglich zum Einsatz kommt. Ein Zögern und oder gar ein Taktieren seitens des Eidgenössischen Departements des Innern EDI wäre auch mit Blick auf das Sparpotenzial von CHF 600 Mio. völlig unverständlich – oder ist die Not noch nicht gross genug?

Wer die schwierige Situation der Spitäler betrauert, nach Massnahmen ruft und einen veralteten ambulanten Arzttarif beklagt, der soll nach dem TARDOC fragen. Und damit an die Adresse von Bundesrätin Baume-Schneider verweisen. Sie hat es in der Hand, dass dieser per 1. Januar 2025 eingeführt wird.

[1] Zur Subvention gezählt werden gemeinwirtschaftliche Leistungen, überhöhte Querfinanzierungen aus überhöhten Basisfallwerten sowie verdeckte Investitionskosten.

Die einheitliche Finanzierung EFAS sorgt dafür, dass alle Bereiche der Grundversicherung solidarisch nach dem gleichen Schlüssel finanziert werden. Das erhöht die Qualität der Versorgung für die Patienten, beschleunigt die Verlagerung in den ambulanten Bereich und führt zu Einsparungen für die Prämienzahler.

Die Allianz Pro EFAS setzt sich im Rahmen der bevorstehenden Volksabstimmung für die einheitliche Finanzierung ambulanter und stationärer Leistungen ein. Die 22 Organisationen der Allianz engagieren sich gemeinsam für ein Ja zu EFAS an der Urne. Die EFAS-Reform legt den Grundstein für ein Gesundheitssystem der Zukunft. Denn EFAS erhöht die Qualität der Versorgung für die Patientinnen und Patienten, beschleunigt die Verlagerung von Leistungen in den ambulanten Bereich und führt zu erheblichen Einsparungen für die Prämienzahlerinnen und Prämienzahler. Dank EFAS werden alle Bereiche der Grundversicherung solidarisch nach dem gleichen Schlüssel finanziert und alle Akteure ziehen am gleichen Strick.

Im Herbst 2024 soll es zur Abstimmung über die einheitliche Finanzierung EFAS kommen. Dies, nachdem im letzten Dezember das Parlament der Reform deutlich zugestimmt hat und nun das Referendum des VPOD zustande gekommen ist.

Die Pro-EFAS-Allianz setzt sich aus den folgenden Gründen für die einheitliche Finanzierung ein:

EFAS stärkt die Qualität der Gesundheitsversorgung: Mehr koordinierte Versorgung und weniger unnötige Behandlungen

Die einheitliche Finanzierung EFAS erhöht die Qualität der Behandlungen für die Patienten, da diese häufiger von einer koordinierten Versorgung profitieren werden. Diese Koordination zwischen den diversen Akteuren wie Hausärzten, Fachärzten, Spitälern, Rehabilitationskliniken, Apothekern sowie der Spitex und den Heimen verbessert die Versorgung der Patienten. Dadurch werden unnötige Doppel- oder Mehrfachuntersuchungen vermieden, z. B. wenn Untersuchungen, Röntgenaufnahmen oder CT-Scans mehrfach durchgeführt werden, ohne dass die Patienten einen therapeutischen Nutzen davon haben.

EFAS beschleunigt die Verlagerung in den ambulanten Bereich: Patienten gehen schneller nach Hause

EFAS beschleunigt die Verlagerung von Leistungen in den ambulanten Bereich. Patienten werden nach einer Operation häufiger am gleichen Tag nach Hause gehen können, was für sie schonender sowie günstiger ist. So kann ihre Genesung zu Hause erfolgen – indem die Patienten mit Spitex oder ambulanten Behandlungen eine angemessene Versorgung und Pflege erhalten – oder auch in Therapie in der Rehabilitation.

EFAS bringt Einsparungen für die Prämienzahler

Die einheitliche Finanzierung EFAS bringt erhebliche Einsparungen für die Prämien- und für die Steuerzahler. Die schnellere Verlagerung in den ambulanten Bereich und in die Rehabilitation führt zu Einsparungen in Milliardenhöhe, da weniger teure stationäre Eingriffe vorgenommen werden und die koordinierte ambulante Versorgung vorangetrieben wird. Zudem sparen die Versicherten mit alternativen Versicherungsmodellen zusätzlich.

EFAS verbessert die Arbeitsbedingungen für die Gesundheitsberufe

Durch die Stärkung der integrierten Versorgung erfährt die Tätigkeit der Gesundheitsfachkräfte eine deutliche Qualitätssteigerung. In Zusammenarbeit mit den Partnern in der Versorgungskette wird für jeden Patienten auf individuelle Weise die beste Lösung gefunden. Darüber hinaus führt die Verlagerung der Leistungen in den ambulanten Bereich dazu, dass Gesundheitsfachpersonen geregeltere Arbeitszeiten haben werden und damit die Gesundheitsberufe attraktiver werden.

Endlich eine Reform, die den Weg für die Zukunft des Gesundheitssystems ebnet

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass EFAS eine der bedeutendsten Reformen seit dem Inkrafttreten des Krankenversicherungsgesetzes im Jahr 1996 ist. Sie wurde im Dezember 2023 vom Parlament mit einer grossen Mehrheit parteiübergreifend angenommen. EFAS bringt zahlreiche Vorteile für Patientinnen und Patienten, Prämienzahlerinnen und Prämienzahler, Gesundheitsfachpersonen sowie für das System als Ganzes. Sie stellt einen Paradigmenwechsel dar: Alle Bereiche der Grundversicherung werden solidarisch nach dem gleichen Schlüssel finanziert und alle Akteure ziehen am gleichen Strick.

Allianz Pro EFAS: Alle Perspektiven der Gesundheitsbranche repräsentiert

Die pro-EFAS-Allianz vereinigt 22 namhafte Organisationen aus den folgenden Bereichen:

Ärzteschaft (FMH, FMCH, FMPP, mfe, SBV-ASMI), Spitäler, Kliniken und integrierte Versorger (H+, SW!SS REHA, fmc und medswissnet), Pflegebereich (Spitex Schweiz, ARTISET/CURAVIVA, senesuisse und ASPS), Apothekerschaft (pharmaSuisse), Versicherer (curafutura), Industrie (economiesuisse, scienceindustries, interpharma und vips) und weitere Interessengruppen (Konsumentenforum kf, Bündnis freih. Gesundheitswesen).

Die Allianz Pro EFAS deckt das gesamte Spektrum an Perspektiven der Gesundheitsbranche ab.

| Einheitliche Finanzierung Heute beteiligen sich Krankenversicherer und Kantone ungleich an ambulanten Leistungen, stationären Leistungen und an der Langzeitpflege: Im ambulanten Bereich werden die Leistungen zu 100% durch die Prämien finanziert; im stationären Spitalbereich sind es zwei Quellen: Prämien (45%) und kantonale Steuern (55%); die ambulante und stationäre Langzeitpflege wird mit unterschiedlichen Beiträgen der Versicherer (rund 50%) sowie Zuschüssen der Kantone und Gemeinden finanziert («Restfinanzierung»). Dies führt zu zahlreichen Fehlanreizen. Dank der einheitlichen Finanzierung EFAS werden alle Bereiche der Grundversicherung solidarisch nach dem gleichen Schlüssel finanziert: 3/4 mit Prämien und 1/4 mit Steuern. Damit werden die grossen Fehlanreize behoben. |

Auskünfte:

- FMH, Franziska Lenz, Abteilungsleiterin Politik & Kommunikation, 031 359 11 11,

kommunikation@fmh.ch - ARTISET, Daniel Höchli, Geschäftsführer, 031 385 33 48, media@artiset.ch

- Spitex Schweiz, Marianne Pfister, Co-Geschäftsführerin, 031 381 22 81, pfister@spitex.ch

- curafutura, Pius Zängerle, Direktor, 079 653 12 60, zaengerle@curafutura.ch

- H+, Anne-Geneviève Bütikofer, Direktorin, 031 335 11 63, medien@hplus.ch

- ASPS, Marcel Durst, Geschäftsführer, 079 300 73 59, durst@spitexprivee.swiss

- Bündnis Freiheitliches Gesundheitswesen, Andreas Faller, Geschäftsführer, 079 415 33 37,

faller@facons.ch - economiesuisse, Prof. Dr. Rudolf Minsch, Chefökonom, 044 421 35 34,

minsch@economiesuisse.ch - fmc, Annamaria Müller, Präsidentin, 079 751 94 01, mueller@fmc.ch

- FMCH, Prof. Dr. Michele Genoni, Präsident, 032 329 50 00, genoni@fmch.ch

- FMPP, Dr. med. Fulvia Rota, Co-Präsidentin, 031 313 88 33, fmpp@psychiatrie.ch

- interpharma, Dr. René Buholzer, Geschäftsführer, 061 264 34 14, buholzer@interpharma.ch

- medswissnet, Dr. med. Anne Sybil Götschi, Präsidentin, 076 365 97 34, info@medswissnet.ch

- mfe, Dr. med. Philippe Luchsinger, Präsident Haus- und Kinderärzte Schweiz, 044 762 40 90,

luchsinger@hausaerzteschweiz.ch - pharmaSuisse, Andrea Brügger, Leiterin Public Affairs, 031 978 58 18, publicaffairs@pharmasuisse.org

- SBV-ASMI, PD Dr. med. Christoph Weber, Präsident, 031 312 03 03, info@sbv-asmi.ch

- Schweizerisches Konsumentenforum kf, Babette Sigg, Präsidentin, 076 373 83 18,

praesidentin@konsum.ch - scienceindustries, Pia Guggenbühl, Bereichsleiterin Public Affairs und Kommunikation, 044 368 17 44,

guggenbuehl@scienceindustries.ch - senesuisse, Christian Streit, Geschäftsführer, 031 911 20 00, chstreit@senesuisse.ch

- SW!SS REHA, Dr. Willy Oggier, Präsident, 079 407 23 51, info@swiss-reha.com

- vips, Liliane Scherer, Leiterin Kommunikation und Politik, 076 779 57 22, scherer@vips.ch

Kooperation ist einer der Grundwerte von curafutura: gute Lösungen entstehen oft aus Partnerschaften zwischen den Akteuren. In diesem Sinne lassen wir in einer Reihe von Interviews die Akteure des Gesundheitssystems zu Wort kommen.

Jacques-André Haury sagt, der technologische Fortschritt sei für die steigenden Kosten im Gesundheitswesen verantwortlich. Seine Forderung als Arzt und Politiker ist klar: Die Ärzteschaft und die Medien müssen stärker die Kosten im Fokus haben, die sie direkt und indirekt verursachen.

Jacques-André Haury (71) empfängt in seinem Privathaus in einem Quartier oberhalb von Lausanne. Wir stehen auf der Terrasse, schauen gemeinsam hinunter auf den Lac Léman – und wenn man dem pensionierten Arzt so zuhört, denkt man: Es ist dieser Blick von der erhöhten Plattform, diese Weitsicht, die im heutigen Gesundheitswesen oft fehlt.

Im Sinne dieser Weitsicht lenkt Jacques-André Haury unsere Aufmerksamkeit auf zwei Akteure, «die im öffentlichen Diskurs um die steigenden Prämien immer wieder vergessen gehen»: Die medizinischen Fakultäten und die Medien.

Wie gut ist unser Gesundheitssystem?

Um ganz ehrlich zu sein, handelt es sich um ein System, das nicht sehr gut funktioniert, in dem aber am Ende der Kette die Menschen dennoch recht gut versorgt werden. Weil wir uns diese Ineffizienz im Moment noch leisten können…

…und jedes Jahr mehr dafür bezahlen. Was sehen Sie als wichtigen Kostentreiber?

Die gängige Erklärung dafür ist die Überalterung der Bevölkerung. Ich glaube, wir müssen anerkennen, dass dies nicht der entscheidende Faktor ist. Es ist der technische und technologische Fortschritt.

Wie das?

Jedes Mal, wenn Sie einer Patientin oder einem Patienten eine zusätzliche Leistung anbieten können, für die er nicht selber aufkommen muss, ist das natürlich interessant. Sowohl für den Patienten als auch für den Leistungserbringer.

Dennoch wollen Sie sicher nicht gegen den Fortschritt plädieren?

Nein. Probleme tauchen auf, wenn der Fokus hauptsächlich auf dem technischen Fortschritt ist, und Wirtschaftlichkeit sowie Effizienz zu wenig in die Betrachtung miteinbezogen werden. Diese Frage ist zentral – und wird in der Praxis kaum gestellt: Was kostet eine Behandlung und wie gross ist der Nutzen, den sie bringt? Dass Pharmafirmen diese Fragen nicht stellen, ist nachvollziehbar, aber weshalb stellen sie die Ärzte nicht? Und die Universitäten?

Weshalb nicht?

Bei medizinischen Kongressen wird nie über Geld gesprochen. Und bei Podiumsdiskussionen oder Seminaren, bei denen über die Gesundheitskosten diskutiert wird, nehmen kaum Mediziner teil. Ihre Stimme fehlt. Oder vielleicht treffender: Sie entziehen sich dieser Diskussion. Denn für einen Universitätsprofessor gehört es sich nicht, über Geld zu sprechen. Und so werden die medizinischen Fakultäten selber zu Kostentreibern.

Sind sie sich bewusst, dass sie die Gesundheitskosten in die Höhe treiben?

Ich denke nicht. Dass dem nicht so sein muss, sieht man in der Zahnmedizin. Auf den Kongressen der Zahnärzte wird über den Preis eines neuen Implantats gesprochen und dieser ins Verhältnis mit dem alten Implantat gerückt. Der Preis spielt eben eine Rolle, sobald eine direkte Geschäftsbeziehung zwischen Kunde und Leistungserbringer besteht.

Sie machen auch die Medien für den Kostenanstieg verantwortlich. Weshalb?

Weil auch sie die finanzielle Frage auslassen. Sie thematisieren viel zu selten die Kosten von technischen Neuerungen. Ich erwarte von den Medien mehr kritisches Hinterfragen.

Die Ärzte auf der einen Seite; die Medien auf der anderen. Zwei Einflüsse auf die Kosten, die sich summieren?

Es ist sogar noch mehr als das: Ärzte und Medien stehen in Wirklichkeit in einer symbiotischen Beziehung, wenn es um ihren Einfluss auf die Kosten geht. Die Medien berichten gerne über neue Medikamente oder neue Behandlungsmethoden, überhaupt über Innovation in der Medizin und der Pharma. Dann wird ein spezialisierter Arzt, eine Professorin oder eine Forscherin interviewt, die den Fokus natürlich auf die Vorteile legt, vielleicht auch noch auf Nebenwirkungen hinweist. Aber kaum je wird die Frage nach dem Nutzen gestellt: Wie viel kostet das? Welchen Mehrwert hat es im Vergleich zu bisherigen Behandlungen? Wahrscheinlich wüssten sie die Antwort gar nicht.

Wirklich?

Ich habe mal einen Professor am Unispital Lausanne (CHUV) darauf hingewiesen, dass das Medikament, das er verschreibt, im Vergleich zu anderen Behandlungsmöglichkeiten sehr teuer ist. Er antwortete mir: «Ich interessiere mich schon lange nicht mehr für die Gesundheitskosten.»

Was muss sich ändern, damit sich die Professoren dafür interessieren?

Die Medien sollten immer auch die Frage nach den Kosten stellen: Kostet das 2000 Franken, oder 1000 oder vielleicht sogar 4000? Wenn es sich um eine präventive Behandlung handelt, sollte auch die number to treat im Fokus sein, die NTT? Verhindert diese Massnahme ein Ereignis in 10, 100 oder 1000 Fällen? Auf diese beiden grundlegenden Fragen haben Ärzte in der Regel keine Antwort. Ich übrigens hatte auch keine, als ich noch praktizierte.

Mangelt es an Transparenz oder an Interesse?

Vielleicht fehlt es an Transparenz. Und dann gibt es immer noch das Argument der Ethik, das besagt, dass der Preis keine Rolle spielen darf. Denn das Wohl des Patienten stehe über allem. Aber das ist eher eine Ausrede, um sich nicht für die Kosten interessieren zu müssen. Das funktioniert schon sehr lange so. Als junger Arzt sagte man mir bereits, dass der Chef einem immer die Untersuchung vorwirft, die man nicht angeordnet hat, aber nie jene, die man zu viel gemacht hat.

Wie sorgt man für dieses Interesse?

Aus meiner Sicht ist es die Ausbildung, die das Verhalten der Ärzte beeinflusst. Zudem müsste es doch mit Hilfe der Informatik möglich sein, die Kosten der einzelnen Massnahmen einfach einzublenden: Sie kreuzen ein einfaches oder vollständiges Blutbild an, dann stehen da 60 Franken oder 80 Franken. Plus ein MRI, macht plus 1’200 Franken. Der einfachste Weg ist aus meiner Sicht der effektivste: Die finanziellen Auswirkungen jeder einzelnen verschriebenen Untersuchung oder Behandlung sollten ausgewiesen werden.

Wie sehen Sie die Zukunft unseres Gesundheitssystems? Wird es uns gelingen, die Kostenspirale zu unterbrechen?

Realistisch ist vielleicht, sie zu bremsen. In diesem Zusammenhang sehe ich die einheitliche Finanzierung ambulanter und stationärer Leistungen (EFAS) als wichtiges Projekt, das die Interessen der Kantone und der Versicherer viel besser in Einklang bringt. Ich verspreche mir davon die Förderung einer qualitativ hochwertigen, angemessenen und finanzierbaren Gesundheitsversorgung. Und bei der Tarifierung mit Pauschalen gibt es keine finanziellen Anreize mehr, teure Untersuchungen oder Behandlungen hinzuzufügen. Es geht darum, dass wir es wagen, Gewohnheiten zu hinterfragen.

Diese Massnahmen sind notwendig: Im vergangenen Jahr wurden Einsparungen von 90 Millionen Franken nicht realisiert, weil Biosimilars zu wenig eingesetzt wurden

Den Einsatz von Biosimilars zu erhöhen ist notwendiger denn je. Das neue Biosimilar-Barometer zeigt, dass im Jahr 2023 Einsparungen in der Höhe von 90 Millionen Franken verpasst wurden, da in der Hälfte der Fälle weiterhin teure biologische Originalmedikamente (Referenzmedikamente) anstelle der günstigeren Biosimilar-Alternativen verwendet werden. Als Reaktion auf diesen Missstand treten 2024 mehrere Fördermassnahmen in Kraft, die Apotheker, Ärzte und Patienten dazu bewegen sollen, Biosimilars verstärkt einzusetzen.

Seit 2019 hat sich die Anzahl der in der Schweiz erhältlichen Biosimilars auf über 40 Produkte verdoppelt. Ihre Anwendungsrate ist jedoch nach wie vor zu niedrig, wie das neue Biosimilar-Barometer von biosimilar.ch, curafutura und intergenerika zeigt. Der durchschnittliche Anteil der Biosimilars liegt bei rund 50 %, und das selbst vier Jahre nach ihrer Einführung.

Damit verpufft die Wirkung der Biosimilars. Prämienzahlerinnen und -zahler bezahlen mehr, als sie eigentlich müssten. Im Jahr 2023 verhinderte die zu geringe Anwendung von Biosimilars Einsparungen in Höhe von 90 Millionen Franken. „Diese 90 Millionen Franken wurden umsonst und ohne jeden therapeutischen Mehrwert ausgegeben, das können wir so nicht goutieren und ist für die Prämienzahler nicht akzeptabel“, betont Pius Zängerle, Direktor von curafutura.

Um die Situation zu verbessern, treten im Laufe des Jahres 2024 mehrere Massnahmen zur Förderung von Biosimilars in Kraft.

Substitutionsrecht für Apotheker

Erstens sind Apotheker neu befugt, ein biologisches Originalmedikament durch eines seiner Biosimilars zu ersetzen. Sie verfügen über diese Kompetenz seit dem 1. Januar 2024 (Änderung von Art. 52a KVG). Konkret heisst das: Wenn ein Patient mit einem Rezept für ein Referenzmedikament in die Apotheke kommt, kann der Apotheker von sich aus entscheiden, ihm ein therapeutisch gleichwertiges und günstigeres Biosimilar zu geben. Die Austauschbarkeit von Biosimilars und Referenzmedikamenten wurde 2023 von Swissmedic bestätigt.

Differenzierter Selbstbehalt für Patienten

Zweitens werden die Patienten durch den Mechanismus des differenzierten Selbstbehalts dazu veranlasst, Biosimilars zu verwenden. Dieser galt zuvor nur für Generika; seit dem 1. Januar 2024 gilt er auch für Biosimilars. Er schafft einen finanziellen Anreiz: Wenn der Patient ein Biosimilar erhält, zahlt er den normalen Selbstbehalt von 10 %. Wenn er jedoch – obwohl es Biosimilar-Alternativen gibt – ein teures Referenzmedikament erhält, zahlt er einen erhöhten Selbstbehalt von 40 % (Art. 38a KLV)

Kostengutsprachen gelten sowohl für Biologika als auch für deren Biosimilars

Drittens sind seit 1. April 2024 Kostengutsprachen für Referenzpräparate automatisch auch für deren Biosimilars gültig. Der administrative Mehraufwand fällt nun bei einem Wechsel auf das Biosimilar weg. Ausserdem erhalten die Patienten die Sicherheit, dass nach einem Wechsel auf ein Biosimilar die Rückerstattung durch ihre Krankenversicherer weiterhin gegeben ist.

Revision der Vertriebsmargen für Medikamente

Viertens werden am 1. Juli 2024 die neuen Vertriebsmargen für Medikamente in Kraft treten. Sie reduzieren den derzeitigen Fehlanreiz: Heute erhalten Ärzte und Apotheker deutlich mehr Geld, wenn sie ein teures Referenzmedikament statt ein günstigeres Biosimilar abgeben. Es besteht somit der Anreiz das teure Referenzmedikament abzugeben um eine höhere Marge zu erzielen. Das neue System sorgt dafür, dass Biosimilars betreffend Vertriebsmarge gleich behandelt werden.

biosimilar.ch, curafutura und intergenerika begrüssen die verschiedenen Massnahmen zur Förderung der Biosimilars. Sie zeigen, dass der Bundesrat das Problem erkannt hat. Dank dem Biosimilar-Barometer wird zukünftig auch der Erfolg dieser Massnahmen beobachtet und ihre Wirksamkeit regelmässig überprüft.

Das Sparpotenzial wird weiterwachsen

Das Einsparpotenzial der Biosimilars wird in den nächsten Jahren weiterwachsen: Zahlreiche Biologika stehen vor dem Ablauf ihres Patents, die entsprechenden Biosimilars sind in der Entwicklung. Ganz neu dazugekommen ist Ranibizumab , ein Wirkstoff gegen Makuladegeneration. Insgesamt gibt es bis 2030 ein zusätzliches Einsparpotenzial im dreistelligen Millionenbereich. Deswegen sind Biosimilars für das Gesundheitswesen in der Schweiz eine wertvolle Option um Kosten zu sparen.

Darum geht es

Im Frühjahr 2020 wurde von der Mitte (ehem. CVP) die eidgenössische Volksinitiative «Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative)» eingereicht. Die Mitte will mit der Kostenbremse-Initiative den Bundesrat und die Kantone verpflichten, eine Kostenbremse im Gesundheitswesen einzuführen. Liegt das Kostenwachstum pro versicherte Person zwei Jahre nach Annahme der Initiative um ein Fünftel über der Nominallohnentwicklung, soll der Bundesrat in Zusammenarbeit mit den Kantonen Kostenbegrenzungsmassnahmen ergreifen, die ab dem nachfolgenden Jahr wirksam werden. Damit soll erreicht werden, dass sich die Kosten in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) entsprechend der schweizerischen Gesamtwirtschaft und den durchschnittlichen Löhnen entwickeln und die Prämien bezahlbar bleiben.

Der Bundesrat befürwortet grundsätzlich das Anliegen der Initiative, das Kostenwachstum in der OKP und die Belastung der Prämienzahlerinnen und Prämienzahler zu bremsen. Allerdings findet der Bundesrat die Koppelung an die Lohnentwicklung zu starr und lehnt die Initiative deshalb ab. In der Folge hat er am 10. November 2021 einen indirekten Gegenvorschlag für die Vorgabe von Kostenzielen in der OKP verabschiedet, der vom Parlament abgeschwächt wurde. Am 29. September 2023 nahmen die Räte in der Schlussabstimmung den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrats und den Bundesbeschluss über die Volksinitiative an (d. h. die Volksinitiative wurde abgelehnt). Die Initiative kommt am 9. Juni 2024 vors Volk.

Die Haltung von curafutura

curafutura lehnt die Volksinitiative ab. Der Verband nimmt das Thema der ständig steigenden Gesundheitskosten aber ernst und sieht Handlungsbedarf, die Belastung der Prämienzahlerinnen und -zahler zu reduzieren. Daher setzt sich curafutura für wichtige kostendämpfende Massnahmen und Reformen in der Gesundheitspolitik ein. curafutura lehnt die Kostenbremse-Initiative insbesondere ab, weil:

- die Umsetzbarkeit und Wirksamkeit der Kostenbremse-Initiative unklar ist;

- mit der Kostenbremse-Initiative die Versorgungssicherheit gefährdet ist;

- mit der Kostenbremse-Initiative die Rationierung medizinischer Leistungen droht;

- mit der Kostenbremse-Initiative keine Kosten gedämpft werden.

Die Gründe auf einen Blick

(1) Nein zu einer unklaren Umsetzbarkeit und Wirksamkeit der Kostenbremse-Initiative

Die Initiative gibt keine konkrete Stossrichtung der zu ergreifenden Massnahmen vor. Deshalb ist fraglich, inwiefern tatsächlich ein häufigeres, zielführendes Handeln von Bundesrat und Parlament erfolgen würde. Die Umsetzbarkeit und Wirksamkeit der Volksinitiative sind unklar. Zudem wären die Ziele der Initiative grundsätzlich auch mit Anpassungen auf Gesetzesstufe zu erreichen. Der offen formulierte Artikel 117 BV ermöglicht dem Bund bereits, kostendämpfende Massnahmen einzuführen. Eine zusätzliche Regelung zur Krankenversicherung auf Verfassungsebene ist somit obsolet. curafutura lehnt die Kostenbremse-Initiative zudem ab, weil die Gesundheitskosten nicht allein an die Entwicklung der Gesamtwirtschaft und an den Lohnindex gekoppelt werden können. Somit schliesst sich curafutura der Argumentation des Bundesrates an, dass diese Regelung viel zu starr ist. Das Verhältnis zwischen Krankenversicherungsprämien und Nominallohn ist nicht massgebend. Bei steigendem Wohlstand nimmt der Anteil in die Gesundheit investiertem Geld zu. Dieser soll nicht künstlich tief gehalten werden.

Der indirekte Gegenvorschlag zur Kostenbremse-Initiative weist zudem Doppelspurigkeiten mit einer anderen am 1. Januar 2024 in Kraft getretenen KVG-Revision auf: Gemäss Art. 47c KVG (vgl. Kostendämpfungspaket 1b) müssen Leistungserbringer und Versicherer ein Kostenmonitoring durchführen und bei nicht erklärbaren Mengen-, Volumen- und Kostenentwicklungen Korrekturmassnahmen vorsehen. Die im indirekten Vorschlag zur Kostenbremse-Initiative vorgesehene Eidgenössische Kommission wäre ebenfalls für ein Kosten- und Qualitätsmonitoring zuständig, würde aber lediglich Empfehlungen abgeben und hätte keine direkten Auswirkungen. Diese beiden Monitorings wären nicht aufeinander abgestimmt. Eine neue eidgenössische Kommission wäre zudem mit grossem Aufwand und hohen Kosten verbunden.

(2) Nein zur Gefährdung der Versorgungssicherheit

Die Initiative bedeutet einerseits die Abkehr vom regulierten Wettbewerb und andererseits die Einführung einer zentralisierten, kostenbasierten Steuerung des Gesundheitswesens durch den Bund. Dieser tiefgreifende Systemwechsel gefährdet die qualitativ hochstehende und innovative Gesundheitsversorgung. Die Kostenbremse-Initiative verstärkt durch eine künstliche Kostendeckelung den Kostendruck auf alle Leistungserbringer. Dadurch können auch notwendige Leistungen wegfallen, und nicht nur unnötige, so wie es die Vorhaben suggerieren. Der Kostendruck auf die Leistungserbringer birgt die Gefahr einer tieferen Behandlungsqualität durch Ärzte und Pflegepersonal (Unter- und Fehlversorgung). Eine tiefere Qualität führt zu vermehrten Komplikationen, welche wiederum zu längeren Spitalaufenthalten und damit zu höheren Gesundheitskosten führen. Je nach Umsetzung trifft dies auch auf den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates zu. Die Initiative und der indirekte Gegenvorschlag des Bundesrats gefährden somit die Versorgungssicherheit.

(3) Nein zur Rationierung medizinischer Leistungen

curafutura lehnt die Kostenbremse-Initiative ab, weil bei einer Kostenbremse auch andere Entwicklungen, wie bspw. den medizinischen Fortschritt oder die Alterung der Bevölkerung mitberücksichtigt werden muss. Die medizinisch und wirtschaftlich gerechtfertigten Kosten können durchaus stärker wachsen als die Löhne und die Preise. Wird die Initiative angenommen, könnte das zugelassene Prämienwachstum deutlich unterhalb des medizinisch und wirtschaftlich gerechtfertigten Kostenanstiegs liegen. Eine Kostendeckelung unterscheidet nicht zwischen notwendigen und unnötigen Leistungen. Daher besteht die Gefahr, dass auch medizinisch notwendige und wirtschaftlich sinnvolle Behandlungen aus fehlenden finanziellen Mitteln nicht mehr erfolgen können. Die Annahme der Initiative hätte damit eine Rationierung der Leistungen zur Folge und eine Zweiklassenmedizin droht.

Auch der indirekte Gegenvorschlag des Bundesrats kann zu einer Beschränkung der Leistungen führen, falls die Kostenziele erreicht sind. Die Kostenziele per se sind ein zu grobes Instrument, um die unnötigen und ineffizienten Leistungen zu eliminieren. Beispielsweise bedeutet die Tatsache, dass es in einem Bereich keine Kostensteigerung gibt, nicht zwangsläufig, dass dieser Bereich effizient ist. Wenn das Kostenziel in einem Bereich erreicht wird, können die möglichen Korrekturmassnahmen oder Tarifsenkungen alle Leistungen und Leistungserbringer in diesem Bereich und nicht nur die ineffizienten und unnötigen Leistungen betreffen. Da die Korrekturmassnahmen höchstens durch die dafür zuständige eidgenössische Kommission empfohlen würden, aber nicht automatisch erfolgen, ist der Nutzen von Kostenzielen im Verhältnis zum grossen bürokratischen Aufwand sehr gering. Top Down Kostenziele sind per se kein sinnvolles Instrument zur Kostendämpfung.

Erhalten Patienten und Patientinnen eine notwendige Behandlung nicht oder erst verspätet, können sich Krankheiten verschlimmern, was wiederum zu einer komplizierteren und länger andauernden Behandlung führt. Die Rationierung von medizinischen Leistungen führt auf Dauer zu einer Kostensteigerung.

(4) Nein zum leeren Versprechen der Kostendämpfung

Die Tarife und Preise der OKP-Leistungen sind seit Jahren relativ stabil. Auf der anderen Seite findet eine Mengenausweitung bei den medizinischen Leistungen statt, welche mit der demografischen Entwicklung, dem medizin-technischen Fortschritt, der Zunahme von Medikamenten sowie der höheren Anspruchshaltung der Bevölkerung bei Gesundheitsleistungen erklärt werden kann. Die Kostenentwicklung ist auf die Mengenentwicklung bei den medizinischen Leistungen zurückzuführen. Daher müssten die bestehenden Anreize zum Mengenwachstum korrigiert werden. Trotzdem fokussiert die Initiative und der indirekte Gegenvorschlag lediglich auf eine Kostendeckelung, welche den Kostendruck auf die Leistungserbringer verstärkt, ohne die Kosten zu senken. Im Gegenteil: Es wäre eine konsequente Zunahme bürokratischer Prozesse und Anforderungen zu erwarten, die das gesamte Gesundheitssystem weniger effizient machen und die Verwaltungskosten erhöhen. curafutura lehnt daher die Kostenbremse-Initiative und den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrats ab.

Es ist wichtig, die Gesundheitskosten nachhaltig einzudämmen. Dies wird mit den Reformen zur einheitlichen Finanzierung ambulanter und stationärer Leistungen (EFAS), der Erneuerung der ambulanten Tarifstrukturen für ärztliche Leistungen (TARDOC) oder der Margenrevision bei den Medikamenten angestrebt. Neben der Umsetzung dieser Reformen unterstützt curafutura auch andere kostendämpfende Massnahmen. So setzt sich curafutura unter anderem für die integrierte Versorgung ein. Es ist unumstritten, dass die integrierte Versorgung nicht nur Behandlungsergebnisse verbessert, sondern auch die Gesundheitskosten dämpft. Ein weiterer Schwerpunkt von curafutura ist die Lockerung des Vertragszwangs. Gegenwärtig ist es den Versicherern nicht erlaubt, gewisse Leistungserbringer für ihre Verträge auszuwählen. Eine Lockerung des Vertragszwangs würde den Krankenversicherern ermöglichen, Verträge nur mit Leistungserbringern abzuschliessen, welche bspw. definierte Qualitätskriterien erfüllen. Dies würde den Wettbewerb zwischen den Leistungserbringern erhöhen und wiederum zur Kostendämpfung beitragen. Die Digitalisierung und Transparenz im Gesundheitswesen sind weitere von curafutura unterstützte Reformen, mit dem Ziel, mehr Effizienz zu erlangen und so Kosten einzusparen.

Alle diese genannten Reformen tragen weitaus mehr zu einer Dämpfung der Gesundheitskosten bei als eine Kostenbremse-Initiative.

Darum geht es

Anfang 2020 wurde von der SP die Prämien-Entlastungs-Initiative (10%-Initiative) eingereicht. Das Initiativkomitee möchte mit der Initiative die Prämienlast begrenzen, weil viele Versicherte ihre Prämien nicht mehr bezahlen können. Deshalb sollen die Versicherten höchstens 10 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für die Prämien aufwenden müssen. Die Prämienverbilligung soll ausserdem zu mindestens zwei Drittel durch den Bund und zu höchstens einem Drittel durch die Kantone finanziert werden.

Der Bundesrat befürwortet grundsätzlich das Anliegen der Initiative. Allerdings lehnt der Bundesrat die Initiative ab, weil der Bund bedeutend mehr Mittel zur Verfügung stellen müsste. Weiter erläutert der Bundesrat, dass sich die Initiative ausschliesslich auf die Finanzierung und nicht auf die Kostendämpfung konzentriert. In der Folge hat er am 17. September 2021 einen indirekten Gegenvorschlag verabschiedet. Die Räte nahmen am 29. September 2023 in der Schlussabstimmung den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrats und den Bundesbeschluss über die Volksinitiative an (d. h. die Volksinitiative wurde abgelehnt). Die Initiative kommt am 9. Juni 2024 vors Volk.

Die Haltung von curafutura

curafutura lehnt die Volksinitiative ab. Der Verband nimmt das Thema der ständig steigenden Gesundheitskosten ernst und setzt sich für wichtige Reformen in der Gesundheitspolitik ein, damit der Kostenanstieg gedämpft werden kann. curafutura stimmt den Initianten in dem Punkt zu, dass die steigenden Kosten und die damit einhergehenden Prämiensteigerungen immer mehr eine Schwierigkeit für die Haushalte – insbesondere für die Mittelschicht – darstellen. Deshalb befürwortet curafutura den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrats und unterstützt Massnahmen, um die Prämienzahlenden finanziell stärker zu entlasten. Mit dem indirekten Gegenvorschlag werden neue Mechanismen geschaffen, um dem beobachteten Rückzug einzelner Kantone aus der Prämienverbilligung auf gesetzlicher Ebene Einhalt zu gebieten. Die Prämien-Entlastungs-Initiative lehnt curafutura hingegen insbesondere ab, weil:

- die Prämien-Entlastungs-Initiative zu einer reinen Umverteilung führt und nur Symptome bekämpft;

- mit der Prämien-Entlastungs-Initiative eine unnötige Umverteilung herbeiführt wird;

- mit der Prämien-Entlastungs-Initiative den Kantonen die Verantwortung entzogen wird.

Die Gründe auf einen Blick

(1) Nein zur Umverteilung und Symptombekämpfung

Die Volksinitiative führt zu einer Umverteilung und Symptombekämpfung. Die vorgeschlagene Lösung einer Erhöhung der Prämienverbilligung leistet keinen Beitrag zur Linderung der Ursachen, welche für die Kostensteigerung im Gesundheitswesen verantwortlich sind. curafutura befürchtet, dass die Initiative das Kostenbewusstsein der verschiedenen Akteure im Gesundheitswesen schwächt. Je weniger die Kostensteigerung wahrgenommen wird, desto geringer sind die Chancen für die dringenden Reformen, welche den eigentlichen Ursachen der Kostensteigerung entgegenwirken können. Zudem schafft die Initiative wenig Anreiz, die Steigerung der Gesundheitskosten zu bremsen. Um die Versicherten zu entlasten, ist vor allem wichtig, die Gesundheitskosten einzudämmen, wie dies mit den Reformen zur einheitlichen Finanzierung ambulanter und stationärer Leistungen (EFAS), der Erneuerung der ambulanten Tarifstrukturen für ärztliche Leistungen oder der Margenrevision bei den Medikamenten angestrebt wird. Neben der Umsetzung dieser Reformen unterstützt curafutura auch andere Massnahmen, die das Kostenwachstum dämpfen, wie die integrierte Versorgung, die Lockerung des Vertragszwangs, die Digitalisierung, Diskussionen über den Umfang des Leistungskatalogs sowie die Transparenz im Gesundheitswesen. Diese Massnahmen führen zu einer echten Kostendämpfung statt lediglich zu einer Umverteilung.

(2) Nein zu einer unnötigen Umverteilung

Das heutige System der Prämienverbilligung hat sich bewährt und entlastet Personen mit niedrigem Einkommen. Heute erhält in der Schweiz bereits jeder vierte Versicherte eine Prämienverbilligung. Dies schafft einen sozialen Ausgleich. Mit der Initiative würde der Versicherungsgedanke (Kopfprämie) entfallen, da Prämien künftig 10 Prozent des Einkommens entsprechen sollen. Es geht um eine systemverändernde Umverteilungsinitiative, welche auch diejenigen Haushalte subventionieren würde, die es nicht nötig hätten. Die Initiative ist letztlich als ein Zwischenschritt der SP im Hinblick auf das Fernziel einer einkommensabhängigen Prämie bzw. einer Einheitskasse zu sehen.

(3) Nein zur Einschränkung der Kantonsverantwortung für die individuelle Prämienverbilligung (IPV)

Die Prämienverbilligung ist ein Instrument der Sozialpolitik und gehört, wie heute geregelt, in die Hauptzuständigkeit der Kantone und nicht, wie es die Initiative anstrebt, des Bundes. Die Kantone kennen die Bedürfnisse und die wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Bevölkerung am besten und sollen die IPV flexibel unter Einbezug ihrer Steuer- und Sozialpolitik ausrichten können. Eine starre Bundesregelung mit einem hohen Anteil an Bundessubventionen und die Beschränkung der Kantonsverantwortung auf einen Drittel der gesamten IPV ist abzulehnen. Weiter sind die Kantone zuständig für Ergänzungsleistungen, Sozialhilfe, kantonale Steuerpolitik, gemeinwirtschaftliche Leistungen (GWL) und beteiligen sich mit EFAS neu zu einem fixen Anteil an den Kosten für ambulante und stationäre Leistungen. Diese Leistungen stehen in einem engen Zusammenhang zur Prämienverbilligung. Deshalb ist es sinnvoll, dass die Prämienverbilligungen auch hauptsächlich in den Kompetenzbereich der Kantone fällt. Gleichzeitig beurteilt curafutura den allmählichen Rückzug der Kantone aus der eigenen Finanzierungsverantwortung als problematisch.

Das Ja des Parlamentes zur einheitlichen Finanzierung EFAS war der Abschluss eines insgesamt aus gesundheitspolitischer Sicht erfolgreichen Jahres. Parlament, gesundheitspolitische Akteure und Bundesrat waren sich am 22. Dezember 2023 des Momentums bewusst. Sie haben die Gelegenheit gepackt und sich dafür eingesetzt, dass es zu einem Ja im Parlament bei der grössten Reform seit Einführung des Krankenversicherergesetzes KVG kommt. Die Energie, die dadurch freigesetzt wurde, und die Freude aller über den Erfolg, sollten wir ins Jahr 2024 mit der neuen Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider mitnehmen. Es ist an ihr und ihrem Departement, an den einen Puzzle-Stein des Fortschritts den nächsten anzureihen. Die zwei Gesuche für den ambulanten Arzttarif liegen auf dem Tisch der Bundesrätin. Ziel ist die Einführung per 1. Januar 2025. Damit dies gelingt, muss sie sich in den kommenden Wochen für eines von beiden entscheiden.

Das neue Jahr ist erst wenige Wochen alt. Und doch ist eine gewisse Aufbruchsstimmung in der Gesundheitspolitik in Bern spürbar. Am 22. Dezember 2023 hat das Parlament mit grosser Mehrheit der einheitlichen Finanzierung (EFAS) zugestimmt. Die jahrelangen Debatten sind damit Geschichte. Stattdessen hat eine lange herbeigesehnte positive Energie Einzug gehalten. Alle haben sich gemeinsam bereit erklärt, unser Gesundheitssystem einen grossen Schritt voranzubringen. Und dies aller Unkenrufen zum Trotz, es könnte bachab gehen, denn das Referendum sei schon angekündigt.

Im Fokus: Der ambulante Arzttarif

Die neue Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider kann von dieser positiven Energie profitieren. Ich hoffe, dass sie es auch wird! Denn wie das so ist, wenn man entschlossen ist und etwas Neues auf die Beine stellt: Sofort fällt der Blick auf das nächste, das nicht mehr zum Neuen passt. So gelingt Schritt für Schritt die Modernisierung. Und die positive Energie verleiht Schub, dranzubleiben.

Im Fokus habe ich den ambulanten Arzttarif. Genau wie EFAS haben der veraltete Arzttarif TARMED und seine überfällige Ablösung eine lange Leidensgeschichte. 2004 eingeführt, wurde TARMED nie überarbeitet, geschweige denn erneuert. Weil der Tarif so gut ist? Nein. Weil es um die Ausgestaltung von Verbesserungen und Erneuerungen am TARMED immer wieder zu Blockaden kam. Leider waren sich die Tarifpartner lange Zeit nicht einig, wie dessen Struktur auszusehen hatte. 2020 kam es zum Durchbruch! Der Versicherer SWICA sagte zusätzlich Ja zur neuen Tarifstruktur TARDOC. Damit hatten sich curafutura, FMH, MTK und SWICA gemeinsam auf eine neue Struktur geeinigt. TARDOC hatte eine Mehrheit der Versicherten hinter sich. Der eigentliche Durchbruch kam dann im Jahr 2022, als das neue nationale Tarifbüro mit Einbezug aller Tarifpartner curafutura, FMH, Santésuisse, H+ und MTK gegründet wurde. Das war der Startschuss für ein gemeinsames Vorankommen in der Dringlichkeit, endlich einen neuen ambulanten Arzttarif zu installieren. Inzwischen sind zwei Tarifgesuche beim Bundesrat eingereicht. Dies in der positiven Erwartung, dass der Bundesrat in der ersten Jahreshälfte 2024 darüber befindet und die Ablösung des TARMED gelingt. TARDOC hat Ende letzten Jahres von allen vier Tarifpartnern grünes Licht erhalten. Und die Architekten dahinter sind allen Vorgaben nachgekommen, die im Juni 2022 vom Bundesrat an den neuen Tarif gestellt wurden. Und an denen der Bundesrat nach wie vor festhält. Mit anderen Worten: TARDOC ist bereit. Will man vom Effort in der Gesundheitspolitik profitieren, wäre dies der Moment. Nur so klappt es, das angepeilte Ziel umzusetzen: Am 1. Januar 2025 einen neuen ambulanten Arzttarif einzuführen.

Der Entscheid ist politischer Natur. Erkennt der Bundesrat, dass es höchst problematisch ist, wenn man ein grosses Volumen wie es der ambulante Arzttarif darstellt, in der obligatorischen Krankenversicherung mit einem komplett veralteten Tarif lenkt? Und der allein schon deswegen erneuert werden muss? Ganz zu schweigen davon, dass das Volumen weiter zunehmen wird und dies – falls nichts passiert – mit einem Tarif, der nicht mehr zur aktuellen Medizin passt? Erkennt die Frau Bundesrätin und mit ihr ihr Departement, dass jetzt der Zeitpunkt reif ist? Weil sonst die positive Energie, die mit der Gründung des nationalen Tarifbüros entstanden ist, und dank dem Ja zu EFAS noch intensiviert wurde, wieder verpufft?

Wie komplex das schweizerische Gesundheitssystem geworden ist, zeigt die Debatte im Parlament im Rahmen des zweiten Massnahmenpaketes – etwa bei den Medikamenten. So wie die Debatte aktuell verläuft, muss ich davon ausgehen, dass die neuen Regeln zur Preisfestlegung von neuen Medikamenten bei der Aufnahme auf die Spezialitätenliste viel mehr Kosten verursachen als Kosten dämpfen werden. Aktuell kommen viele sehr teure Medikamente auf den Markt. Während eine neue Therapie in der Onkologie gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG) beispielsweise vor 10 Jahren noch 1’000 Franken kostete, sind es heute zwischen 8’000 und 10’000 Franken. So wie die Debatte aktuell läuft, scheint das Parlament gewillt zu sein, den Forderungen der Pharmabranche nachzukommen – mit schwerwiegenden Folgen für die Prämienzahler. Demnach würde nach Zulassung eines Medikamentes ein provisorischer, von der Pharmabranche definierter Preis gelten. Wird der Preis vom Bundesamt für Gesundheit nach unten korrigiert, hätte die Pharma-Branche ein Vetorecht, womit sich die Preisdebatte in die Länge zieht. Und der zu hohe Preis könnte sich viel zu lange halten. Die Frage sei daher erlaubt, inwiefern das zweite Massnahmenpaket ein Kostendämpfungspaket ist. Können wir den Versicherten zumuten, zum dritten Mal in Folge mit massiven Prämienaufschlägen den Kostenanstieg zu bewältigen?

Das neue Jahr hat also schon spannend begonnen. Man darf erwartungsvoll sein, wie es weiter geht. Ich bleibe optimistisch. Letztlich haben in der Schweiz in unserem starken demokratischen Gefüge im Grundsatz noch immer gute Lösungen mit Augenmass und Vernunft obsiegt. Von daher: Bleiben wir wachsam, zuversichtlich, und nehmen die Energie vom vergangenen Jahr in der Gesundheitspolitik mit und profitieren wir davon, indem wir Lösungen, die schon lange bereit sind, endlich klug installieren.

Seit dem 1. Juli 2023 müssen die Kantone die Zulassung von Ärzten und Ärztinnen nach den revidierten Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) beschränken. Jetzt zeigt sich: Die Kantone packen das Thema ganz unterschiedlich an – der Kanton Genf ganz anders als der Kanton Graubünden.

Gemäss Artikel 55a KVG muss ein Kanton in mindestens einem medizinischen Fachgebiet oder in einer bestimmten Region das Angebot an Ärztinnen und Ärzten im ambulanten Bereich auf eine Höchstzahl beschränken. Der Bundesrat gibt die Kriterien und die methodischen Grundsätze für die Festlegung der Höchstzahlen vor und berechnet anhand eines Regressionsmodells den Bedarf an medizinischen Leistungen. Dieses Modell berücksichtigt Faktoren wie Demografie und Morbidität, passt den Bedarf den interkantonalen/-regionalen Patientenströmen an und berechnet die Versorgungsgrade pro Fachgebiet. Danach setzt der Kanton das bestehende Angebot an Ärzten und Ärztinnen (Vollzeitäquivalente) ins Verhältnis zum Versorgungsgrad, berücksichtigt spezifische kantonale Faktoren, die nicht bereits im nationalen Modell enthalten sind und leitet daraus ab, ob in einem bestimmten medizinischen Fachgebiet in seinem Kantonsgebiet die Höchstzahl erreicht ist. Solange dies der Fall ist, erteilt er keine Neuzulassungen für die obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP).

Das nationale Parlament hatte intensiv darüber debattiert, wie verpflichtend die bundesrechtliche Vorgabe für die Kantone sein soll. Wie so oft war das Resultat ein Kompromiss: Die Kantone müssen die Zulassungen von Ärztinnen und Ärzten beschränken, jedoch nicht flächendeckend. Der Gesetzestext hält fest: in einem oder mehreren medizinischen Fachgebieten oder in bestimmten Regionen. Der Gesetzgeber überträgt damit den Kantonen die Hoheit und gewährt einen grossen Handlungsspielraum.

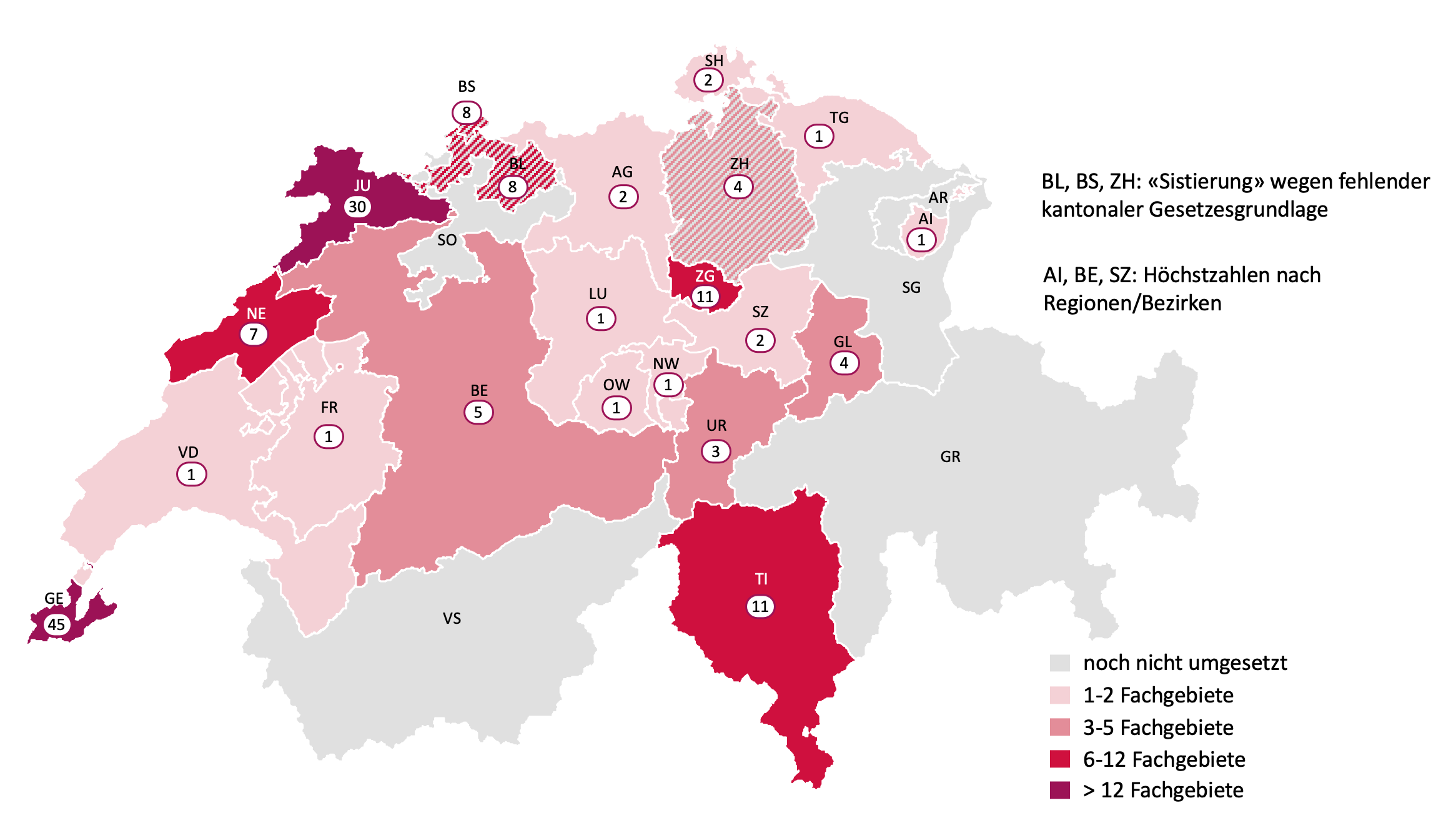

Wie die folgende Übersicht zeigt, nutzen die Kantone diesen Spielraum. Die neue Regelung wird ganz unterschiedlich umgesetzt. Kantone wie Genf und Jura gehen relativ weit und haben fast überall Höchstzahlen eingeführt. Mehrere Kantone hielten sich hingegen an das gesetzliche Minimum und legten lediglich Höchstzahlen in ein bis zwei medizinischen Fachgebieten fest. Vereinzelt gibt es auch Kantone wie Graubünden, welche den Einführungszeitpunkt verstreichen liessen und sich aktuell in einem rechtlichen Graubereich befinden.

Zulassungen: Anzahl der medizinischen Fachgebiete mit Beschränkung (Höchstzahl)

Aufgrund mangelhafter Daten haben acht Kantone Höchstzahlen auf der Basis einer Übergangsbestimmung festgelegt, wonach längstens bis zum 30. Juni 2025 das bestehende Angebot an Ärzten und Ärztinnen als bedarfsgerecht und wirtschaftlich erachtet werden kann. In diesen, jedoch auch in anderen Kantonen, ist davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren die Höchstzahlen angepasst werden.

Die Kantone Zürich, Basel-Stadt und Basel-Landschaft haben den Prozess zur Festlegung von Höchstzahlen gestoppt, weil sie zuerst eine kantonale gesetzliche Grundlage einführen wollen. Dies aufgrund eines Urteils des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, welches die entsprechende Zulassungsverordnung wegen einer fehlenden kantonalen Gesetzesgrundlage aufgehoben hat. Die Kantone Graubünden und Solothurn haben indes eine rechtliche Grundlage in Kraft gesetzt, aber noch keine Verordnung mit Höchstzahlen verabschiedet.

Der Kanton Bern hat Höchstzahlen nicht auf dem gesamten Kantonsgebiet, sondern in bestimmten Regionen beschlossen. Was in grossen Kantonen durchaus Sinn macht, darf in kleinen Kantonen wie Appenzell Innerrhoden hinterfragt werden. Dieser Kanton hat im Bezirk Schlatt-Haslen (Einwohnerzahl rund 1’100 Personen) die seltene Fachrichtung der Handchirurgie auf eine Höchstzahl von 0 begrenzt.

Von den eingeschränkten medizinischen Fachgebieten sticht die Radiologie heraus. Bisher haben 10 Kantone die Anzahl Ärzte und Ärztinnen in diesem Fachgebiet begrenzt. An zweiter Stelle folgt die Orthopädische Chirurgie und Traumatologie (7 Kantone), danach die Chirurgie sowie die Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie (je 6 Kantone).

Die Internetseite zulassungstopp.ch bietet eine gute Übersicht über alle medizinischen Fachgebiete, deren Anzahl Ärztinnen und Ärzte in den einzelnen Kantonen beschränkt wurde.

Fazit und Ausblick

Die Kantone müssen seit dem 1. Juli 2023 die Zulassungsbeschränkung nach den neuen KVG-Bestimmungen umsetzen. Bis zum 30. Juni 2025 dürfen sie von der Übergangsbestimmung Gebrauch machen und das bestehende Angebot an Ärzten und Ärztinnen als bedarfsgerechte Versorgung festlegen. Aktuell befinden wir uns in einer Übergangsphase und es ist noch zu früh, um ein abschliessendes Fazit zu ziehen. Es lässt sich aber bereits feststellen, dass die Kantone den Spielraum nutzen und die Bundesvorgaben unterschiedlich umsetzen.

Diese Vielfalt an Umsetzungsvarianten muss dabei nicht unbedingt schlecht sein: Nach einigen Jahren Erfahrungen wird sich möglicherweise herausstellen, welche der gewählten Varianten die effektivste ist und dem Ziel einer qualitativ guten Versorgung ohne übermässige Kostenfolgen am nächsten kommt. Und es wird sich hoffentlich zeigen, ob die neue gesetzliche Regelung eine sinnvolle Massnahme oder lediglich eine unnötige Regulierung ist. So oder so muss die Zulassungsregelung auf den Prüfstein, bevor weitere Schritte, sei es für die Mediziner, sei es für die weiteren Medizinberufe unternommen werden.

95 Prozent der Prämienfranken der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) werden für Arztrechnungen, Medikamente, Spitalkosten oder Labor aufgewendet. Die restlichen 5 Prozent sind Verwaltungsaufwände. Lediglich 0.3 Prozent werden für Werbung ausgegeben. Die parlamentarische Initiative, die diese Woche im Parlament beraten wird, hat zum Ziel, Werbung ganz abzuschaffen. Das erweckt den Anschein, den Fokus anderswo hinlenken zu wollen: Auf die Installierung einer kantonalen oder nationalen Einheitskasse. Und dieser unter dem Vorwand der finanziellen Entlastung für Prämienzahlerinnen und -zahler den Weg zu ebnen. curafutura wehrt sich entschieden dagegen. Wirklich sparen lässt sich mittels Reformen. Mit einer Einheitskasse hingegen wird das Krankenversicherungsgesetz auf Kosten der Versicherten ausgehebelt. Sie verlieren die Wahlfreiheit und werden bevormundet. Und dies mit einem Verwaltungsapparat, der kaum kleiner wird, wenn der Staat die Fäden in der Hand hält.

curafutura steht für eine transparente Gestaltung des Krankenversicherer-Wesens. Die Versicherer weisen ihre Verwaltungskosten denn auch transparent aus. Diese belaufen sich auf knapp 5 Prozent der Grundversicherung. Die Werbekosten machen nur rund 0,3 Prozent des Gesamtvolumens aus. Der Antrag aus dem Parlament, diese abzuschaffen, muss jene irritieren, die sich für Wahlfreiheit der Versicherten einsetzen und Wettbewerb als gesunden Treiber für faire Preise, tiefe Verwaltungskosten und Freiheit bei der Wahl des Versicherers und des Produktes sehen. curafutura hat die Kritiker im Verdacht, die Werbekosten über Umweg für das Ebnen einer kantonalen oder nationalen Einheitskasse zu missbrauchen.

Denn mit einem Werbeaufwand von rund 0.3 Prozent halten die Versicherer ihre Budgets im Interesse ihrer Versicherten gezielt tief. Zusätzlich prüft das Bundesamt für Gesundheit BAG, ob die Versicherer die Verwaltungskosten auf ein für die wirtschaftliche Geschäftsführung erforderliches Mass beschränkt halten. Wer also Kostendämpfung im Gesundheitswesen anstrebt, der setzt sich dafür ein, dass der Leistungskatalog der Grundversicherung nicht weiter ausgebaut wird, die Digitalisierung vorankommt oder die einheitliche Finanzierung EFAS gemäss Fahrplan umgesetzt wird.

curafutura appelliert, bei den Werbekosten die Relationen im Auge zu behalten. Und die eigentlichen Ziele mitzubeurteilen, die hinter dem Ansinnen stecken. Die Umsetzung einer Initiative wie jener aus dem Kanton Waadt, die ebenfalls zur Debatte steht und die das KVG so ändern will, dass die Kantone per Gesetz eine kantonale Einrichtung schaffen können, würde die zentralen Grundsätze des KVG umstossen. Dies vor allem im Bereich der freien Wahl des Krankenversicherers, der Finanzierung der Grundversicherungsleistungen sowie der Festlegung der Prämien. Innovation und Verbesserungen im Gesundheitswesen gingen dadurch verloren. Ausserdem würde die kantonale Initiative komplizierte und teure Parallelsysteme schaffen, weil es Kantone mit und solche ohne Einheitskasse gäbe. Die Konsequenz wäre eine Benachteiligung der Versicherten in Kantonen mit Einheitskasse.